Revisão

Etnobotânica da planta Tabernaemontana sananho Ruiz & Pavon (Apocynaceae) - Revisão Integrativa

Ethnobotanical of the plant Tabernaemontana sananho Ruiz & Pavon (Apocynaceae) - Integrative Review

Resumo

A Tabernaemontana sananho Ruiz & Pavon (Apocynaceae) é uma planta usada como medicina pelos povos da América Latina com diferentes contextos antropológicos e botânicos. Popularmente conhecida no Brasil como "colírio da floresta" ou "sananga", tem seu uso expandido das aldeias para centros urbanos. Esse estudo teve por objetivo detalhar a planta sob a perspectiva da medicina indígena e medicina tradicional ocidental, compreendendo os aspectos etnobotânicos, farmacognósicos e farmacológicos. Trata-se de uma revisão de literatura integrativa e qualitativa, com descritor Tabernaemontana sananho, nas línguas: português, espanhol e inglês, nas bases de dados PUBMED, LILACS e Portal de Periódicos da CAPES.Convergências plausíveis entre atribuições da planta para determinadas situações foram encontradas no sentido nociceptivo, anti-inflamatório, em parte antimicrobiano e no estado de vigília. Algumas propriedades descritas relacionam-se aos alcaloides indólicos monoterpenoides. Os achados sugerem necessidade de mais pesquisas com o extrato da planta quanto a averiguação de propriedades e uso racional da sananga por conter alcaloide de caráter irritante.

- Palavras-chave:

- Tabernaemontana sananho.

- Sananga.

- Colírio da floresta.

- Medicina popular.

- Etnobotânica.

Abstract

Tabernaemontana sananho Ruiz & Pavon (Apocynaceae) is a plant used as medicine by people of Latin America with different anthropological and botanical contexts. Popularly known as "forest eyedrops" or "sananga" in Brazil, its consumption has expanded from villages to urban centers. This study aimed to detail the plant from the perspective of the indigenous medicine and traditional western medicine, including ethnobotanical, pharmacognostic and pharmacological aspects. This is an integrative and qualitative literature review, with the descriptor Tabernaemontana sananho, in Portuguese, Spanish and English, in the databases PUBMED, LILACS and CAPES Periodicals Portal. Plausible convergences between plant assignments for certain situations were found in the nociceptive, anti-inflammatory, partly antimicrobial and waking state. The findings suggest the need for further research with the plant extract in terms of ascertaining properties and rational use of sananga because it contains an irritating alkaloid.

- Keywords:

- Tabernaemontana sananho.

- Sananga.

- Forest eye drops.

- Folk medicine.

- Ethnobotany.

Introdução

Uma notável demanda por plantas medicinais usadas por indígenas vem ocorrendo na sociedade ocidental e o acesso a essas medicinas ocorre pela interlocução entre índios e não índios. Oliveira[1] relata o uso de "medicinas da floresta" por pessoas não indígenas e leigas, exemplo destas medicinas são a "sananga" (colírio da floresta ou pó de tabaco com cinzas), o "rapé" (nawe), o "kambô" (vacina do sapo), dentre outras denominações[2].

O uso terapêutico reportado por estudos etnobotânicos da sananga, no Brasil, dá-se a partir do sumo da raiz ou casca da Tabernaemontana sananho Ruiz & Pavon (Apocynaceae) usada em forma de colírio. As relações e vínculos entre os povos e a planta, bem como o conhecimento acerca da mesma, configura-se como o uso tradicional da planta[3]. É compreendida como alimento e remédio pelos povos Huni kui do Brasil, Jívaros de Aguaruna e Lamas Quechuas do Peru, Awa, Cofan, Secoya, Shuar, Wao ou Kichwa do Equador e Coreguaje da Colômbia[4].

A T. sananho é uma angiosperma da família Apocynaceae comumente presente em vegetações atreladas a cursos fluviais e seu habitat compreende zonas Tropicais, Subtropicais e Temperadas[5,6]. Para a constituição fitoquímica foram descritos metabólitos secundários de interesse farmacológico, os alcaloides indólicos coronaridina, voacangina, 3-hidroxicoronaridina, heyneanina e ibogamina[7].

O fundamento da pesquisa é trazer uma abordagem que concilia saberes técnicos e científicos com saberes sociais acerca da planta, abarcando o amplo espectro dos usos indígenas e urbanos. A relevância ao detalharmos o tema é a preservação por escrito das relações culturais com a sananga, bem como, por ser uma medicina que tem abrangido usuários não indígenas, prover um suporte concernente à farmacologia para elucidar eficácia, segurança e uso racional de plantas medicinais. Ao haver esse escoamento da medicina das aldeias para as cidades a sananga está sujeita a ser empregada por usuários de outros fármacos, configurando possíveis interações de antagonismo, similaridade, potenciação ou incompatibilidade.

Desta maneira, o objetivo desta revisão integrativa foi detalhar a planta sob a perspectiva da medicina indígena e medicina tradicional ocidental, de forma a estabelecer conexões ou divergências das propriedades da T. sananho. Para tanto, abordou-se aspectos etnobotânicos, farmacognósticos e farmacológicos.

Metodologia

Aspectos éticos

O aspecto ético fundamental da pesquisa foi suscitado por Gratani et al.[8] acerca do processo de validação do conhecimento ecológico indígena conduzir-se de maneira equânime e respeitosa no tocante às descrições das concepções de medicina. Compreende-se que a legitimação da medicina indígena deve se pautar primariamente pela cosmovisão particular de seu universo, sendo a convergência das ciências indígena e ocidental apenas uma qualidade da diversidade dos saberes, sem hierarquia ou primazia de uma sobre a outra. Outro fundamento é a perpetuação destes saberes indígenas de forma escrita para promover a divulgação científica das práticas, gerando notoriedade destes processos em momentos de decisão que podem influenciar estes povos.

Referencial teórico-metodológico

Adotou-se o método de revisão integrativa nos estudos organizacionais (pesquisa qualitativa)[9]. Foram examinadas as bases de dados Latin American and Caribbean Health Sciences Literatura (LILACS)[10], US National Library of Medicine National Institutes of Health (PUBMED)[11,12] e Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)[13] do Ministério da Educação. A busca constituiu-se dos seguintes descritores: "Tabernaemontana sananho", "sananga", "Brazilian Tabernaemontana", "Tabernaemontana", "sikta".

O período de publicações analisadas englobou um escopo amplo por tratar-se de uma espécie ainda pouco falada em sua singularidade, de maneira que foram contempladas todas as publicações até 2022. Como critério de inclusão os artigos que contiveram o descritor Tabernaemontana sananho nas línguas português, espanhol e inglês foram selecionados nas bases de dados citadas acima; de 37 recursos filtrados (1 no PUBMED, 0 no LILACS e 36 no Portal de Periódicos da CAPES), 3 artigos foram eleitos (1 no PUBMED e 2 no Portal de Periódicos da CAPES) por este critério.

Complementarmente, para uma melhor compreensão da planta foram incluídos artigos dissertando sobre filogenética, morfoanatomia e habitat da família Apocynaceae, bem como artigos relativos aos alcaloides indólicos específicos presentes na espécie, a ser: coronaridina, voacangina, hidroxicoronaridina, heyneanina e ibogamina. Os descritores "sananga", "Brazilian Tabernaemontana", "Tabernaemontana" e "sikta" também foram pesquisados, somando as três bases de dados foram filtrados 421 resultados, sendo 6 pertinentes a pesquisa em questão. Também foram empregadas pesquisas em dicionário, dissertação, enciclopédia e livros.

Resultados e Discussão

Etnobotânica

A Etnobotânica, campo derivado da Etnobiologia[3], é uma área do conhecimento de uma sociedade a respeito da botânica, abarcando a adaptação do homem a esta e enfatizando categorias e conceitos usados por estes povos, bem como sua interação com as plantas, relações e vínculos.

Uma das maneiras de preservação destes saberes sociais estaria ligada à documentação, para que estes não se ativessem somente às transmissões por oralidade. Como relata Carvalho[14], a etnobotânica seria uma forma de contornar uma alienação da natureza recorrente numa elite cultural ocidental. Este contorno ocorre por ligar a cultura ocidental a um conhecimento botânico dos detentores de milenares saberes tradicionais, e dessa forma, evita a total erosão desse tipo de conhecimento que frequentemente sofre aculturação. Na antemão do caráter bioprospectivo, o estudo torna-se um registro de uma planta presente em território nacional e salienta a importância da sua preservação, bem como dos saberes tradicionais. Neste ínterim, ao comparar os conhecimentos indígenas à forma ocidental de conhecer, deslumbram-se divisões artificiais do conhecimento e experiência as quais o ocidental está acostumado, para um mais fácil e conveniente estudo e investigação; mas ao mesmo tempo observam-se as limitações que este tipo de visão não integrativa acarreta. A Etnobotânica compreende tanto os aspectos culturais como abrange a Etnofarmacologia, visando explorar agentes biologicamente ativos e aplicações por determinados povos, configurando-se em ponto de partida integrativo.

Descrição botânica da T. sananho Ruiz & Pav. (Apocynaceae)

A espécie T. sananho foi descrita pela primeira vez por Ruiz e Pavon (1798), sendo uma angiosperma da família Apocynaceae, gênero Tabernaemontana[6]. Em decorrência de um confuso histórico taxonômico do gênero esclarecido por Marinho et al.[15] e Tropicos[6], possui os sinônimos Tabernaemontana poeppigii (Müll. Arg.) Miers, Taberna poeppigii (Müll. Arg.) Miers, Bonafousia sananho (Ruiz & Pav.) Markgr.e Merizadenia sananho (Ruiz & Pav.) Miers. Presentes na Bolívia, Equador, partes de Medelín, Suriname, Panamá, Peru, Venezuela, Guianas, Colômbia e Brasil, sendo, portanto, uma planta não endêmica do Brasil[6,4]. Em território brasileiro, apresenta ocorrências confirmadas nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima; no domínio fitogeográfico Amazônia, nos seguintes tipos de vegetação: Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme e Floresta de Várzea (todas as vegetações atreladas a cursos fluviais)[6].

Na análise filogenética da Família Apocynaceae, uma das maiores famílias de Angiospermas, observa-se cinco subfamílias (Rauvolfioideae, Apocynoideae,Periplocoideae, Secamonoideae e Asclepiadoideae) e trinta e duas tribos, sendo 9 tribos pertencentes a subfamília Rauvolfioideae (Alyxieae; Ambelanieae; Allamandeae; Carisseae; Cerbereae; Chilocarpeae; Macoubeae; Plumerieae e Tabernaemontaneae). A T. sananho deriva da Rauvolfioideae Tabernaemontaneae[16].

O habitat dessa família é distribuído nas zonas Tropicais; Subtropicais e; Temperadas. Os membros da Apocynaceae são arbustos, plantas lenhosas ou herbáceas que contenham seiva leitosa (látex); ademais, são ricos em alcaloides, terpenoides, esteroides, flavonoides, glicosídeos, fenóis, lactonas e hidrocarbonetos. Estes constituintes fitoquímicos estão associados a usos medicinais, com relatos de propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antimicrobianas e atividades citotóxicas, e, para além desta utilidade, a família também é empregada como comida, veneno e ornamento[5]. Outros usos seriam para forragem, madeira, corantes e perfumes[17].

No tocante à descrição morfoanatômica da planta, o gênero Tabernaemontaneae diferencia-se de suas outras subfamílias Rauvolfioideae por um conjunto de características de flores, frutos e sementes. As características florais seriam a cabeça do estilete com ápice penta-lobado e com anel basal espessado, anteras lignificadas dorsalmente e fruto do tipo bacáceo[18]. Ademais, Leeuwenberg[18], relata que o fruto da T. sananho e algumas espécies africanas da Tabernaemontaneae são uma exceção no gênero como um todo por terem um fruto do tipo bacáceo.

A espécie é descrita por Luzuriaga-Quichimbo et al.[19]:

São pequenas árvores semelhantes a arbustos, ramificadas dicotomicamente repetidamente, com inflorescências pedunculadas em 1 a 2 garfos. Suas folhas são opostas, pecioladas ou, menos frequentemente, sésseis, sendo as de um par iguais ou sub-iguais, grossas e coriáceas. Eles têm flores brancas simpáticas pentâmeras; lóbulos de corola sobrepostos à esquerda; anteras, em geral, estreitamente triangulares e parcialmente estéreis; ovário com dois carpelos sincárpicos abertos, subglobosos na frutificação, com uma parede principalmente carnuda, geralmente espessa e com duas cristas estreitas; e frutas com muitas sementes elipsóides profundamente sulcadas de um lado[19].

Etnobotânica da T. sananho

Habitando territórios peruanos e brasileiros, reside um povo indígena de família linguística pano, autodenominado Huni Kuĩ. No Brasil, em região acreana, segundo Iglesias[20], distribuem-se em doze terras indígenas, nos rios: Purus, Envira, Murú, Humaitá, Tarauacá, Jordão e Breu; no Peru, as aldeias perpassam os rios Purus e Curanja.

Compreendida nos usos etnobotânicos dos Huni Kui, está a sananga, cuja denominação em hãtxa kuin, conforme salienta Oliveira[1] é shane tsamaite. A sananga consiste no sumo extraído por raspagem da raiz ou casca da T. sananho e, dentre suas variadas aplicações, nas aldeias acreanas há a aplicação ocular. Popularmente conhecida como "colírio da floresta", observa-se um paralelismo em analogia com as tecnologias presentes na medicina ocidental descrito por Oliveira[1]: "A sananga é o colírio dessa ciência, em analogia a um sistema completo de dispositivos médicos nawa: como a noção de aplicação de colírio [...]". Bem como há também a própria incorporação por analogia do termo ciência, numa conjuntura de ciência indígena, a qual se refere a suas práticas e saberes, e como salienta Oliveira, a ciência "enquanto meios de conectar-se ao cosmos, proteger-se, curar-se [...]".

Ainda, de acordo com Oliveira[1], a Aldeia Novo Futuro afirma que a planta medicinal sananga consiste também em tirar a "panema" (má sorte que fica perseguindo a pessoa, ajudando no seu baixo astral e afastando os espíritos de baixa vibração que o acompanham). Para os Huni Kui, se a pessoa estiver tendo alguma visão com parentes já desencarnados, aconselham-na a usar o colírio a fim de evitar um contato audacioso com o espírito.

Conforme descrição de Oliveira[1] de entrevista concedida ao integrante Matsini da aldeia Mutum, do povo Yawanawa, a sananga não somente atua no espiritual, atua no material, de maneira que se a pessoa estiver com pensamentos bons e uma boa saúde, sua energia espiritual estará energeticamente bem, e, consequentemente, os espíritos que estarão por perto serão bons espíritos.

Em diferentes culturas, Luzuriaga et al.[19] ao sintetizarem os usos da planta, reporta um emprego como panaceia e ação estimulante, possuidora de um alto valor simbólico pelo fato de muitos povos indígenas considerarem-na sagrada. Outros autores que corroboram o caráter sagrado da planta são Brack Egg[21], ao citar o povo Aguaruna do Peru e De la Torre et al.[22], ao citar os povos Awa, Cofan, Secoya, Shuar, Wao ou Kichwa do Equador.

Há confirmação, por Van Beek et al.[7], da planta ser usada em forma de mistura no Brasil contra dores reumáticas e na Colômbia para curar feridas nos olhos; Luzuriaga et al.[4,19] relataram o uso das raízes contra abcessos, resfriados, patologias de pele; o uso da casca como analgésico, contraceptivo e como estimulante para cães de caça e o uso das folhas contra febre, sífilis e como tônico para o coração.

Sanz-Biset et al.[23] relataram o uso de um cataplasma feito com folhas da Tabernaemontana sananho misturadas com folhas e caule da Fittonia albivenis (Lindl. ex Veitch) Brummitt (Acanthaceae) para picadas de cobra, no Vale de Chazuta no Peru, onde residem algumas populações campesinas e tribos de Lamas Quechuas.

Trujillo e Correa-Munera[24] descreveram o uso da T. sananho como alimento pela tribo Coreguaje na Colômbia, na qual a planta é denominada como airo toañü, popularmente conhecida como caimo de montaña.

Jernigan[25] ao abordar os povos Jívaros de Aguaruna no Peru, revela que o nome dado a T. sananho por estes é kunakip, ocorre o uso da casca e raízes, podendo a administração ser tanto por ingesta quanto por inalação por boca e nariz. A planta é usada para falta de apetite, dermatites via uso tópico e por caçadores humanos, por possuir o que estes chamam de waimatai, que seria uma produção de visão.

No cenário antropológico, portanto, outros nomes populares para sananga são sikta, abiu bravo, caimo de montaña, airo toañü e kunakip catalogados até o presente momento.

Expansão para usuários não indígenas

O uso da sananga no cenário urbano vem sendo feito nas cidades por pessoas não indígenas, em centros espíritas e casas que tem a cultura do Xamanismo através de ensinamentos passados pelos indígenas e através também de sua energia transmitida na hora do uso por meio de um ritual, com isso, trazendo o uso medicinal da floresta para os povos ocidentais. Segundo Oliveira[1]:

Recentemente, indígenas 'pano do Acre', principalmente os Yawanawa, Huni Kuin, Shawanawa e Katukina, vêm "apresentando sua cultura" nas cidades através da execução de rituais com estas medicinas, eventos estes realizados em espaços holísticos, diversas casas de praticantes de xamanismos e entre outros lugares. Diante das traduções de rituais e de conceitos, como floresta, espiritualidade, cura e medicina, multiplicam-se os usos e sentidos nestes trânsitos, trazendo a questão como a expansão da medicina da floresta criando novas dinâmicas transformativas e performativas[1].

Meneses[2] reitera a sananga como uma planta usada pelos povos indígenas, produzida do sumo da casca de uma raiz, sendo aplicada na região dos dois olhos, como se fosse um colírio. O sumo foi divulgado nos centros urbanos como colírio da floresta com "o poder de produzir parentes e pessoas com experiências tirando o panema e, também, podendo ser usado como remédio para dor de cabeça ou olhos"[1]. Existe a crença por parte de algumas fontes populares de que a sananga pode proporcionar a cura de problemas oculares como: conjuntivite, miopia, terçol, olho seco e dores de cabeça.

A ocorrência do uso de plantas medicinais por povos não indígenas teria como um de seus princípios de uso "mudar o corpo e a alma das pessoas e que para ela não importa se o indígena que aplica é um bom caçador e que tenha sorte nas caçadas e sim que o indígena precisa ter boas energias"[1]. O autor também relata a crença indígena de que a energia transmitida na hora do uso ritual da sananga conta muito e, portanto, sempre que a pessoa vai conduzir o ritual ocorre um autoquestionamento acerca do estado em que esta se encontra, caso a afirmativa seja de que o condutor esteja bem, se salvaguarda o recebedor do ritual, pois o condutor não transmitirá energia indesejada que possa interferir no ritual de alguma maneira.

Farmacologia da T. sananho

Num contexto farmacológico, os compostos de interesse presentes nas plantas estão associados a substâncias que estas produzem por meio de seu metabolismo próprio. A Fisiologia Vegetal compreende primeiro um metabolismo que seria comum a todas a plantas por estar vinculado a funções vitais dos vegetais e posteriormente um metabolismo vinculado a substâncias que vão diferir de vegetal para vegetal. Como salientam Taiz et al.[26], metabólitos primários são compostos envolvidos no crescimento e desenvolvimento das plantas e são produzidos por todas plantas, estes compostos abrangem ácidos graxos, açúcares, aminoácidos, lipídeos, nucleotídeos e até mesmo moléculas maiores como membranas, polissacarídeos, DNA, RNA; já os metabólitos secundários são espécie-específicos e geralmente pertencem a classes principais destas moléculas que são alcaloides, compostos fenólicos ou terpenos.

Taiz et al.[26] precisaram a localização dos metabólitos secundários ocorrerem "na interface entre o metabolismo primário e a interação dos organismos com seu ambiente."; e que por conseguinte, estes metabólitos desempenham um papel na "resposta de defesa da planta contra pragas e patógenos, na regulação das interações benéficas, incluindo a atração de polinizadores, e como moduladores da resposta ao estresse abiótico.".

Van Beek et al.[7] expuseram o fato de a Tabernaemontana L.produzir numerosas substâncias biologicamente ativas como bioprodutos do seu metabolismo secundário, sendo, sua maioria, pertencente à família química de alcaloides indólicos.

Os alcaloides são, em suma, compostos nitrogenados oriundos do metabolismo secundário vegetal, podendo ser derivados de animais e fungos, mas presentes, principalmente, nas angiospermas[27]. A depender da disponibilidade de elétrons do elemento nitrogênio na estrutura, o alcaloide possuirá caráter básico.

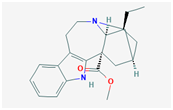

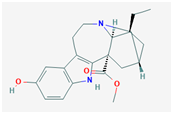

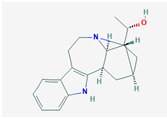

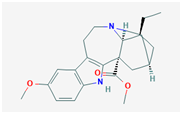

Em uma revisão da taxonomia, fitoquímica, etnobotânica e etnofarmacologia do gênero Tabernaemontana L., Van Beek et al.[7] utilizaram dados de massa molecular de alcaloides na técnica de espectrometria de massa e, também, a técnica de espectrometria no infravermelho para elencar quais alcaloides estariam presentes nas diversas espécies do gênero. Os autores relataram a presença dos seguintes alcaloides indólicos na casca da T. sananho:coronaridina, 3-hidroxicoronaridina, heyneanina, ibogamina e voacangina (QUADRO 1); ressalvam, entretanto, que seria necessário para confirmação da identificação dos enantiômeros dos alcaloides ibogamina e heyneanina o uso de Espectros de dispersão rotativa (Optical Rotatory Dispersion) e dicroísmo circular (Circular Dichroism)[7]. Em Rohini e Mahesh[28], foram acrescentados dois alcaloides denominados pelos códigos TS1 e TS2 que foram isolados do extrato metanólico das folhas de T. sananho.

| Alcaloide indólico | Sinônimos em inglês |

Estrutura Química 2D |

Coronaridina |

Coronaridine; |

|

3-Hidroxicoronaridina |

10-Hydroxycoronaridine; |

|

Heyneanina |

Heyneanine. |

|

Ibogamina |

Ibogamine. |

|

Voacangina |

Voacangine; |

|

| Fonte: Adaptado de PUBCHEM [11]. | ||

Quanto às funções e farmacologia dos alcaloides indólicos citados constantes na National Library of Medicine[11], a voacangina é descrita como um alcaloide indol monoterpenoide, um composto amino terciário, um éster metílico, um composto orgânico heteropentacíclico, e conforme a Classificação do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) a voacangina contém o pictograma que lhe confere caráter irritante, sendo nociva (toxicidade aguda) se ingerida, inalada ou em contato com a pele, segundo a Agência Européia de Produtos Químicos enquadra-se em Toxicidade aguda grau 4[11].

A voacangina apresentou atividade como inibidora da angiogênese e agente antineoplásico, segundo Kim et al.[29], o composto inibiu a formação de novos vasos sanguíneos a partir dos pré-existentes na membrana corioalantóide em doses não tóxicas de forma dose-dependente; por promover a diminuição dos níveis de expressão do fator 1α induzível de hipóxia e gene alvo do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), suprimindo in vitro a formação tubular e quimio-invasão induzida por este fator. O alcaloide mostrou-se capaz de induzir morte celular por apoptose em células leucêmicas humanas THP-1 quando comparadas ao controle sulfato de vincristina (um bloqueador da progressão mitótica das células)[30].

A coronaridina é um alcaloide indol monoterpenoide, um éster metílico, um composto orgânico heteropentacíclico[11]. Revelou atividade antileishmaniosa in vivo, segundo Delorenzi et al.[31], por inibir o crescimento de formas mastigotas e promastigotas na Leishmania amazonensi, sem atividade tóxica aos macrófagos dos camundongos. Avaliada quanto à citotoxicidade, segundo You et al.[32], em linhagens de células tumorais, a coronaridina apresentou atividade antineoplásica para células de glioma humano, leucemia linfocítica em murinos, câncer de mama humano, câncer de pulmão humano, câncer de próstata humano e carcinoma epidermoide oral. Atividades antineoplásicas também foram descritas por Gunasekera et al.[33] e Morris et al.[34].

A heyneanina comumente foi estudada em comparativos com coronaridina e voacangina, de maneira que, segundo Rizo et al.[35], possui atividade antitumoral in vitro, revertendo, assim como a coronaridina, o processo de resistência a múltiplos medicamentos nas linhagens celulares resistentes a vincristina. A diferença entre estas seria que a voacangina possui um éter ligado ao anel aromático, a coronaridina e a heyneanina não. Rizo et al.[35] revelaram que a coronaridina dentre as três seria a que exibiu melhor atividade citotóxica em células de carcinoma laríngeo, causando danos mínimos ao DNA e não causando danos a membrana celular, sugerindo a consideração da atividade genotóxica da coronaridina na prevenção de tumores secundários após o tratamento.

A ibogamina (FIGURA 1) é um alcaloide monoterpenóide que possui propriedades onirogênicas, antiadictivas e inibidora da acetilcolinesterase. Glick et al.[36] reportaram uma afinidade desta molécula pelos receptores opioides do tipo kappa, que estaria relacionado a um possível efeito alucinogênico. A molécula de ibogamina difere-se da ibogaína pela ausência de um grupo metóxi no anel benzênico.

Quanto às propriedades dos extratos, Graham et al.[37] constataram que um extrato etanólico de 50 mg L–1 do caule da T. sananho inibiram menos que 50% da Mycobacterium tuberculosis in vitro.

O extrato etanólico de T. sananho a 100 mg.L–1 foi ponderado por De las Heras et al.[38] quanto ao potencial de inibição da peroxidação lipídica no fígado de ratos Wistar, não apresentando atividade significativa; também foi avaliado quanto ao potencial anti-inflamatório por uma indução de edema na pata dos ratos por carregenina, não apresentando atividade significativa quando comparados à um fármaco efetivo - a fenilbutazona. A atividade leishmanicida foi averiguada por Estevez et al.[39] por meio do extrato etanólico a 10 mg.L–1 da planta usada pela tribo peruana Chayahuitas, confirmando uma ação contra formas prómastigotas.

Abilio et al.[40] analisaram o colírio produzido pelas tribos indígenas da região do Alto Juruá no Rio Envira (Amazonas), a menor concentração de sananga capaz de inibir o desenvolvimento microbiano de cepas de Staphylococcus epidermidis foi de 25%, enquanto a concentração bactericida mínima foi de 50% de sananga, isto é, a menor concentração de sananga que apresentou 0,01% de bactérias viáveis. Não apresentou atividade antibacteriana frente à Propionibacterium acnes. Abílio et al.[41] também analisaram que não foi observada atividade antifúngica frente a Candida albicans; e foi observada atividade antibactericida frente a Staphylococcus aureus, sendo a concentração inibitória mínima e concentração bactericida mínima de 100% de sananga.

O objetivo desse estudo foi evidenciar as diferenças na forma de observar as características medicinais da planta entre indígenas e usuários ocidentais, bem como se haveria compatibilidades lógicas entre seus benefícios para saúde. As diferenças configuram-se primariamente sob o conceito de ciência assimilado por indígenas, tratando de uma forma de conectar-se ao cosmos[1] e sob uma perspectiva sagrada das plantas conferindo-lhe um valor simbólico[4], diferentemente da concepção ocidental de ciência vinculada ao método científico e descrição farmacológica. Enquanto a medicina da floresta englobaria a planta como um agente com interação particular de pessoa para pessoa, a medicina ocidental a relegaria à princípio aos efeitos das substâncias em si.

As atribuições voltadas a remediação de patologias pela T. sananho por ordem cronológica seria: para dores reumáticas e feridas nos olhos[7]; falta de apetite e dermatites [25]; para picadas de cobra conjuntamente com a planta Fittonia albivenis (Lindl. ex Veitch) Brummitt[23]; abcessos, resfriados, patologias de pele, analgésico, contraceptivo, febre, sífilis e tônico para o coração[20]. Além das atribuições voltadas para possíveis efeitos psicoativos em relato de produção de visão[25] e ação estimulante para a caça em cães[4], ressalvando o uso da mesma para caça pelos povos Huni Kui[1].

A convergência com a literatura científica não se apresenta conclusiva do ponto de vista da ciência baseada em evidências, seriam necessários estudos in vitro e in vivo para afirmar certas propriedades. No entanto, são encontradas justificativas para algumas das atribuições feitas a planta por apresentar apontamentos de efeito antibactericida e analgésico (antinociceptivo e anti-inflamatório)[28], este por se tratar de receptores opioides do tipo kappa, também explica os efeitos alucinógenos atrelados ao possível aumento de visão no quesito da caça, maior estado aparente de vigilância[42].

Embora haja uso desta para picadas de cobra, não consta em literatura estudos sobre a eficácia desta espécie quanto a isto, mas existem plantas do mesmo gênero que possuem propriedades antiofídicas[5,43], bem como há o uso em associação com a F. albivensis que tem propriedades antiofídicas[23].

Foi detectado um equívoco na descrição de alguns estudos que afirmavam a existência da ibogaína na T. sananho e utilizavam como fonte desta informação Van Beek et al. [7], todavia o autor especifica a presença de ibogamina, podendo ter ocorrido um erro de tradução das línguas vernáculas. Essa extrapolação toma proporções maiores conforme a reprodução desassistida de certas fontes passa a vincular à planta propriedades presente na ibogaína e não da ibogamina, muito embora as estruturas sejam muito similares, não há descrição da metabolização da ibogamina para averiguar se a planta se transformaria em ibogaína dentro de um organismo vivo, agindo da mesma maneira.

Observou-se a necessidade de um estudo mais recente que corroborasse os dados obtidos acerca da composição e estruturas químicas, presentes na T. sananho, revelando estruturas químicas particulares às diferentes estruturas da planta como caule, folhas e raíz - o estudo datado acima considerou os alcaloides presentes na casca. Para averiguar e associar os efeitos farmacológicos de um produto da raiz e caule, como é o caso do colírio amazônico, seria necessário ter estas informações descritas.

Em entrevista cedida no ano de 2014 por Marine Socorro na plataforma YouTube, para se fazer a extração da planta é necessário pedir licença para realização da colheita, estar calmo, com pensamentos positivos para que a planta saia por inteiro no momento do arranque da raiz. Depois de colhida, uma lavagem é feita, a raiz é enrolada em um pano limpo e fino, sendo, posteriormente, macerada. Este pano é então umedecido e exprimido até que saia um líquido aquoso de coloração branca, colocado em um vidro com gotejador para mais propícia aplicação nos olhos, e enfim, acondicionado na geladeira[44].

O método manual empregado é, portanto, uma extração por maceração à frio em meio aquoso e neste meio polar, os alcaloides extraídos seriam os presentes quimicamente na forma de sais (hidrossolúveis); uma posterior purificação dos alcaloides não ocorre no processo de extração citado acima, visto que seria necessário submeter a amostra a um solvente orgânico apolar que transformaria o alcaloide em seu estado de base (lipossolúvel). Esta etapa seria importante no sentido de promover a extração precisa dos alcaloides indólicos; por tratar-se de alcaloides indólicos monoterpênicos, estes apresentam maior caráter apolar, sendo lipossolúveis[45]. Portanto, a obtenção dos compostos pela maceração à frio ocorreria por exaustão e poderiam ser desveladas suas qualidades caso novas análises fitoquímicas descobrissem quais outras substâncias, além dos alcaloides indólicos monoterpenóides, não foram mapeadas - substâncias que poderiam estar em sinergismo com outras moléculas e até mesmo substâncias comuns nas estruturas das raízes que possuem efeitos farmacológicos, como o caso das ligninas.

Dentre as informações válidas sobre o uso seguro do colírio, uma que suscita consideração é a aplicação da substância de caráter irritante voacangina nos olhos, que poderia estar relacionada ao fato de relatos do uso do colírio surtir um efeito de ardência no momento da aplicação, sugerindo uma atenção com relação ao uso oftalmológico por pessoas que possam apresentar condições de sensibilidade na mucosa ocular.

Conclusão

A relevância do estudo constituiu-se na compilação integrativa dos dados antropológicos com os dados de literatura científica, formando ponte necessária e respeitosa aos saberes indígenas, concomitantes com saberes científicos ocidentais, desvelando a importância de ambos sem uma hierarquização dos conhecimentos. Reitera-se com esta pesquisa, que os efeitos atribuídos à planta no que concerne propriedades nociceptivas, anti-inflamatórias, analgésica e antibactericida são promissores. Ressalva-se a importância do conhecimento da presença de um alcaloide de caráter irritante na planta, sendo necessária investigação da presença ou não deste no sumo utilizado para possíveis precauções e contraindicações.

No que se refere ao desenvolvimento de pesquisas, sugere-se uma dedicação aos estudos da base química das estruturas da planta, pesquisa dos efeitos dos colírios diretamente produzidos nas aldeias e prioridade por estudos publicados por nativos ao relatar o cunho medicinal indígena da planta.

Fontes de Financiamento

Nenhuma.

Conflito de Interesses

Não há conflito de interesses.

Agradecimentos

Às medicinas indígenas e suas entidades que promovem e legitimam saberes alinhados à ecologia. Aos nossos ancestrais que perpetuaram as vivências das medicinas das plantas.

Colaboradores

Concepção do estudo: APR; AL; PGS

Curadoria dos dados: APR; AL

Coleta de dados: APR; AL

Análise dos dados: APR; AL; PGS

Redação do manuscrito original: APR

Redação da revisão e edição: APR; PGS.

Referências

1. Oliveira AF. Rapé e Sananga: medicinas e mediações entre aldeias e centros urbanos. In: Labate BC, Goulart SL. O uso de plantas psicoativas nas Américas. 1th ed. Rio de Janeiro: Gramma/NEIP; 2019. p.261-280. ISBN: 978-85-5968-602-9.

2. Meneses GP. Medicinas da floresta: conexões e conflitos cosmo-ontológicos. Horizontes antropológicos. 2018; 24 (51): 229-258. [acesso em: 14Mai 2020] ISSN: 0104-7183. [https://doi.org/10.1590/s0104-71832018000200009].

3. Posey DA. Introdução - Etnobiologia: teoria e prática; Etnoentomologia de Tribos Indígenas da Amazônia; Manejo da floresta secundária: capoeiras, campos e cerrados (Kayapo). In: Ribeiro B. Suma Etnológica Brasileira. Petrópolis: FINEP/Vozes; 1986. pp 15-25, 251-272 e 173-185. ASIN: B08MV9WF52.

4. Luzuriaga-Quichimbo CX et al. Scientific validation of the traditional knowledge of Sikta (Tabernaemontana sananho, Apocynaceae) in Canelo-Kichwa Amazonian community. Mediterr Bot. 2018; 39: 183-191. [acesso em: 15 Abr 2020] ISSN 2603-9109. [https://doi.org/10.5209/MBOT.60073].

5. Bhadane BS, Patil MP, Maheshwari VL, Patil RH. Ethnopharmacology, phytochemistry, and biotechnological advances of family Apocynaceae: A review. Phytother Res. 2018; 32: 1181-1210. [acesso em: 23 Mai. 2020] ISSN 1099-1573. [https://doi.org/10.1002/ptr.6066].

6. Tropicos [Internet]. United States of America: Missouri Botanical Garden. 2020 [updated 2020 Apr 01; cited 2020 Apr 21] [http://legacy.tropicos.org/Name/1800632].

7. Vaan Beek TA, Verpoorte R, Svendsen BA, Leeuwenberg AJ, Bisset NG. Tabernaemontana L. (Apocynaceae): a review of its taxonomy, phytochemistry, ethnobotany and pharmacology. J Ethnopharmacol. Londres. 1984; 10: 1-156. [acesso em: 4 Abr 2020] ISSN 0378-8741. [https://doi.org/10.1016/0378-8741(84)90046-1].

8. Gratani M, Butler JRA, Royee F, Valentine O, Burrows D, Canendo WI et al. Is validation of indigenous ecological knowledge a disrespectful process? A case study of traditional fishing poisons and invasive fish management from the Wet Tropics. J Ecol Soc. 2011; 16(3): 25. [acesso em: 5 Abr 2020]. ISSN 1708-3087. [https://doi.org/10.5751/ES-04249-160325].

9. Botelho LLR, Cunha CCA, Macedo M. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. Gest Soc. 2011; 5(11): 121-136. ISSN 1980-5756. [https://doi.org/10.21171/ges.v5i11.1220].

10. BIREME. Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da saúde. Lilacs – Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde [Internet]. São Paulo: BIREME. 2020 [acesso em: 2 Mar 2020]. [https://lilacs.bvsalud.org/en/].

11. National Library of Medicine [Internet]. United States of America: PUBCHEM. 2020 [updated 2020 Set 15, cited 2020 Sep 15]. [https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/].

12. National Library of Medicine [Internet]. United States of America: MEDLINE. 2020; [updated 2020 Apr 2; cited 2020 Apr 2] [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/].

13. CAPES. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior [Internet]. Brasil: Portal de periódicos. 2020; [acesso em: 2 Mar 2020]. [https://www.periodicos.capes.gov.br/].

14. Carvalho SS. Estudos de Etnobotânica e Botânica Económica no Alentejo. Coimbra; 2006. Dissertação de Mestrado [Programa de Pós-Graduação em Biologia Sistemática e Morfologia] – Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra. Coimbra. 2006. [https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/2078].

15. Marinho FF, Simões AO, Barcellos T, Moura S. Brazilian Tabernaemontana genus: Indole alkaloids and phytochemical activities. Fitoterapia. 2016; 114: 127-137. [citado 17 Mai 2020]. ISSN 0367-326X. [https://doi.org/10.1016/j.fitote.2016.09.002].

16. Nazar N, Goyder DJ, Clarkson JJ, Mahmood T, Chase MW. The taxonomy and systematics of Apocynaceae: where we stand in 2012. Bot J Linn Soc. 2013; 171: 482-490. [acesso em: 19 Abr 2020] ISSN 1095-8339. [https://doi.org/10.1111/boj.12005].

17. Wong SK, Lim YY, Chan EWC. Botany, uses, phytochemistry and pharmacology of selected Apocynaceae species: A review. Pharm Com. 2013; 3: 2-11. [acesso em: 9 Mai 2020] ISSN 2249-0159. [https://doi.org/10.1016/j.phcgj.2013.10.001].

18. Leeuwenberg AJM. Taxa of the Apocynaceae above the genus level. Series of revisions of Apocynaceae. Wageningen Agricult Univ Papers. 1994; 94: 45-60. ISSN 0169-345X.

19. Luzuriaga-Quichimbo CX. Estudio Etnobotánico en comunidades Kichwas amazónicas de Pastaza, Ecuador. Badajoz; 2017. Tesis Doctorales [Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal] - Universidad de Extremadura. Badajoz; Ecuador. 2017. [https://dehesa.unex.es/handle/10662/6419].

20. Iglesias MMP. Os Kaxinawá de Felizardo: correrias, trabalho e civilização no Alto do Juruá. Rio de Janeiro; 2008. 424f. Tese de Doutorado [Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social] – Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Rio de Janeiro; 2008. [http://biblioteca.funai.gov.br/media/pdf/TESES/MFN-24214.pdf].

21. Brack EGG. Dicionario enciclopédico de plantas útiles Del Perú. Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas; 1999. Aguaruna. ISBN: 9972-691-21-0.

22. De La Torre L, Navarreta H, Muriel P, Mácia MJ Balsley H. Enciclopedia de las Plantas útiles del Ecuador. Equador e Aarhus: Herbario QCA de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador & Herbario AAU del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Aarhus; 2008. Aguaruna. ISBN: 978-9978-77-135-8.

23. Sanz-Biset J, Campos-de-la-Cruz J, Epiquién-Rivera MA, Cañigueral SA. A first survey on the medicinal plants of the Chazuta valley (Peruvian Amazon). J Ethnopharmacol. 2009; 122: 333-362. [acesso em: 6 Mai 2020]. ISSN 0378-8741. [https://doi.org/10.1016/j.jep.2008.12.009].

24. Trujillo-CE, Correa-Munera M. Plantas usadas por una comunidad indígena coreguaje en la Amazonía Colombiana. Caldasia. 2010; 32: 1-20. [acesso em: 6 Mai 2020]. ISSN 2357-3759. [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0366-52322010000100001&lng=en&nrm=iso].

25. Jernigan KA. Barking up the same tree: a comparison of ethnomedicine and canine ethnoveterinary medicine among the Aguaruna. J Ethnobiol Ethnomed. 2009; 5: 33. [acesso em: 14 Mai 2020]. ISSN 1746-4269. [https://doi.org/10.1186/1746-4269-5-33].

26. Taiz L, Zeiger E, Moller IM, Murphy AA. Interações Bióticas. In: Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal. 6ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2017; p. 699-700. ISBN-13: 978-8582713662.

27. Evans WC. Trease and Evans Pharmacognosy. 14th edition. Londres: WB Saunders Company Ltd, 1996. ISBN-13: 9780702029332.

28. Rohini RM, Mahesh D. Evaluation of anti-inflammatory and antinociceptive activity and isolation of two new alkaloids from leaves extract of Tabernaemontana sananho. J Chem Pharm Res. 2015; 7: 31-36. [acesso em: 2 Jul 2020] ISSN 0975-7384. [https://www.jocpr.com/abstract/evaluation-of-antiinflammatory-and-antinociceptive-activity-and-isolation-of-two-new-alkaloids-from-leaves-extract-of-ta-3860.html].

29. Kim Y, Jung HJ, Kwon HJ. A natural small molecule voacangine inhibits angiogenesis both in vitro and in vivo. Biochem Biophys Res Commun. 2012; 417: 330-334. [acesso em: 04 Jul 2020] ISSN 0006-291X. [https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2011.11.109].

30. Figueiredo ER, Vieira IJC, Souza JJ, Braz-Filho R, Mathias L, Kanashiro MM et al. Isolamento, identificação e avaliação da atividade antileucêmica de alcaloides indólicos monoterpênicos de Tabernaemontana salzmannii (A. DC.), Apocynaceae. Rev Bras Farmacogn. 2010; 20: 75-81. [acesso em: 4 Jun 2020] ISSN: 1981-528X. [https://doi.org/10.1590/S0102-695X2010005000019].

31. Delorenzi JC, Attias M, Gattass CR, Andrade M, Rezende C et al. Antileishmanial activity of an indole alkaloid from Peschiera australis. Microbiol Resour Announc. 2001; 45: 1349-1354. [acesso em: 14 Jul 2020] ISSN 2576-098X. [https://doi.org/10.1128/AAC.45.5.1349-1354.2001].

32. You M, Ma X, Mukheriee R, Farnsworth NR, Cordell GA, Kinghorn AD, Pezzuto JM. Indole alkaloids from Peschiera laeta That enhance vinblastine-mediated cytotoxicity with multidrug-resistent cells. J Nat Prod. 1994; 57: 1517-22. [acesso em: 14 Jul 2020] ISSN 0163-3864. [https://doi.org/10.1021/np50113a007].

33. Gunasekera SP, FarnsWorth NR. Anticancer indole alkaloids of Ervatamia heyneana. Phytochem. 1980; 19: 1213-1218. [acesso em: 6 Jul 2020] ISSN 0031-9422. [https://doi.org/10.1016/0031-9422(80)83086-X].

34. Morris KS, Bright A, Macko E. Tumor Inhibitors II. J Pharm Sci. 1963; 52: 598-599. [acesso em: 16 Jun 2020]. ISSN 0022-3549. [https://doi.org/10.1002/jps.2600520620].

35. Rizo WF, Ferreira LE, Colnaghi V, Martins JS, Franchi LP, Takahashi CS et al. Cytotoxicity and genotoxicity of coronaridine from Tabernaemontana catharinensis (A. DC.) in a human laryngeal epithelial carcinoma cell line (Hep-2). Genet Mol Biol. 2013; 36: 105-110. [acesso em: 5 Jul 2020] ISSN 0100-8455. [https://doi.org/10.1590/S1415-47572013005000010].

36. Glick SD, Kuehne ME, Raucci J, Wilson TE, Larson D, Keller RW et al. Effects of iboga alkaloids on morphine and cocaine self-administration in rats: relationship to tremorigenic effects and to effects on dopamine release in nucleus accumbens and striatum. Brain Res. 1994; 657: 14-22. [acesso em: 23 Mai 2020] ISSN 0006-8993. [https://doi.org/10.1016/0006-8993(94)90948-2].

37. Graham JG, Pendland SL, PrauseJL, Danzinger J, Schunke VF, Cabieses NR et al. Antimycobacterial evaluation of Peruvian plants. Phytomed. 2003; 10: 528-535. [acesso em: 27 Abr 2020]. ISSN 0944-7113. [https://doi.org/10.1078/094471103322331502].

38. De las Heras B, Slowing K, Benedí J, Carretero E, Ortega T, Toledo C et al. Anti-inflammatory and antioxidant activity of plants used in traditional medicine in Ecuador. J Ethnopharmacol. 1998; 61: 6-161. [acesso em: 14 Jul 2020] ISSN 0378-8741. [https://doi.org/10.1016/S0378-8741(98)00029-4].

39. Estevez Y, Castillo D, Pisango MT, Arevalo J, Rojas R, Alban J et al. Evaluation of the leishmanicidal activity of plants used by Peruvian Chayahuita ethnic group. J Ethnopharmacol. 2007; 114: 254-259. [acesso em: 22 Jul 2020] ISSN 0378-8741. [https://doi.org/10.1016/j.jep.2007.08.007].

40. Abilio C, Kozusny-Andrean DI, Chalub LR. Eficácia do colírio Sananga frente às bactérias Staphylococcus epidermidis e Propionibacterium acnes. Braz J Infec Dis. 2018; 22: 42-44. [acesso em: 07 Jun 2020] ISSN 1413-8670. [https://doi.org/10.1016/j.bjid.2018.10.080].

41. Abilio C, Kozusny-Andrean DI, Chalub LR. Atividade antimicrobiana da Sananga em Staphylococcus aureus e Candida albicans. Braz J Infec Dis. 2018; 22: 43-44. [acesso em: 07 Jun 2020] ISSN 1413-8670. [https://doi.org/10.1016/j.bjid.2018.10.082].

42. Bennet BC, Alarcón R. Hunting and hallocinogens: The use psychoactive and other plants to improve the hunting ability of dogs. J Ethnopharmacol. 2015; 171: 171-183. [acesso em: 13 Mai 2020]. ISSN 0378-8741. [https://doi.org/10.1016/j.jep.2015.05.035 ].

43. Kulik JD. Estudo fitoquímico e das atividades biológicas de Forsteronia vellozianaI (A.DC) Woodson (Apocynaceae). Curitiba; 2014. Dissertação de Mestrafdo [Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêutica] - Universidade Federal do Paraná - UFPR. Curitiba. 2014.

44. Hermann WMS. Sananga a medicina da floresta para o olho [Internet]. [Brasil]: Wally Hermann; 17 Set. 2014; [acesso em: 14 out 2020]. Vídeo: 18m53s. [https://www.youtube.com/watch?v=JKEMMCmC5EU].

45. Simões CMO, Schenkel EP, Mello JCP, Mentz LA, Petrovick PR. Farmacognosia: do produto natural ao medicamento. 1ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2017. ISBN-13: 978-8582713594.